Les opérateurs radio du Groupement des contrôles radioélectriques (GCR) dans la Résistance, 1940-1945

Écrit par François ROMON in La Lettre de la Fondation de la Résistance, Septembre 2018, n° 94

Le développement de la radio ouvre de nouvelles perspectives aux liaisons de commandement mais aussi au renseignement militaire

Depuis l’utilisation de la Tour Eiffel comme support d’antennes du PC de commandement de la télégraphie militaire en 1909, le développement de la télégraphie sans fil, la TSF, amène à renouveler en profondeur les liaisons de commandement des armées, faisant des transmissions militaires françaises les meilleures à l’issue de la Première Guerre mondiale.

La transmission sans fil a cependant un inconvénient majeur par rapport à la transmission par fil : elle peut être très facilement interceptée. Le chiffrement des messages radio pour qu’ils ne tombent pas aux mains de l’ennemi devient ainsi un enjeu stratégique majeur.

En 1932, le capitaine Gustave Bertrand, responsable du chiffre du Service de renseignements (SR) français, obtient, contre argent, d’un « honorable correspondant » allemand, des documents très secrets sur l’usage de la machine à chiffrer Enigma, employée à grande échelle par la Wehrmacht pour ses liaisons de commandement. Ces renseignements doivent permettre au SR de déduire le chiffre d’Enigma et donc de lire les messages du trafic radio allemand interceptés. Mais les cryptanalystes français échouent à le faire. Gustave Bertrand communique alors les renseignements qu’il a obtenus à son homologue polonais, Gwido Langer.

Le 24 juillet 1939, Langer met à la disposition des Français et des Britanniques une réplique de la machine allemande Enigma que ses services ont réussi à réaliser, grâce aux documents fournis par les Français.

Quelques semaines plus tard Hitler envahit la Pologne. Langer et son équipe parviennent à s’échapper après avoir effacé toute trace de décryptage d’Enigma à Varsovie.

Le 2 septembre 1939, c’est la mobilisation générale en France.

Les capitaines des Transmissions Gabriel Romon, Marien Leschi et Edmond Combaux sont mobilisés au Grand Quartier Général du Général Gamelin. Le commandant Paul Labat reste à la tête de la Section d’Étude des matériels de transmissions (SEMT). Le capitaine André Mesnier est mobilisé comme commandant des Transmissions de la 19ème Division d’infanterie.

Dès la mobilisation, les cryptanalystes polonais de Gwido Langer qui avaient pu rejoindre la France sont enrôlés au service du chiffre du capitaine Bertrand, maintenant installé au Grand Quartier Général. Ils réussissent à décrypter, pendant toute la durée des combats, un grand nombre de messages stratégiques allemands chiffrés Enigma.

Déroute des armées françaises, signature de l’armistice et création du Groupement des contrôles radioélectriques (GCR)

Le 10 mai 1940 la Wehrmacht met fin à la « drôle de guerre » en envahissant les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Les Français et les Britanniques sont très vite débordés par l’offensive allemande à travers les Ardennes, que l’état-major général français jugeait pourtant impénétrables.

Les transmissions militaires françaises, bien qu’au point sur le plan technique, en arrivent à faire complètement défaut aux armées françaises en mai-juin 1940. Partout, les capacités d’acheminement du trafic radio sont restées très inférieures à ce qu’elles auraient dû être. C’est l’emploi de la radio pour nos transmissions par rapport au rôle nouveau qu’elle pouvait jouer dans les combats de mouvement – tels que les a imposé la Wehrmacht aux armées françaises – qui a été gravement mis en défaut, le haut-commandement français étant resté figé dans le choix d’une guerre de position défensive.

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce qu’il demande à Hitler d’accorder un armistice à la France.

Le 18 juin, le général de Gaulle lance son appel aux Français sur la BBC.

Le 22 juin, la France signe l’armistice avec l’Allemagne et le 24 avec l’Italie.

Le 28 juin, le capitaine Romon est nommé en zone sud, dite « libre », comme chef du Groupement des unités d’écoute et de radiogoniométrie (GUER), de l’état-major général de l’armée de l’armistice. Mais son service est promis à la disparition en application de la convention d’armistice qui impose aux Français la suppression de toute activité liée au renseignement militaire.

Gabriel Romon propose alors de regrouper tous les moyens d’écoutes radioélectriques et de radiogoniométrie de l’armée de Terre – c’est-à-dire ceux du GUER qu’il dirige, plus ceux des Services radioélectriques du territoire – et de les rattacher aux PTT. Son projet est retenu par le général Weygand, ministre de la Défense nationale du gouvernement de Pétain, qui réussit à le faire accepter par la Commission d’armistice, sous réserve que ces moyens servent tous les départements ministériels du gouvernement de Vichy et pas seulement celui de la Défense nationale.

C’est la création du Groupement des contrôles radioélectriques, le GCR, le 10 août 1940. Son centre principal est installé au château des Cours à Hauterive, près de Vichy. Il comprend quatre centres secondaires en zone sud dite « libre », Francheleins (Ain), Bouillargues (Gard), Bordères-sur-L’échez (Hautes-Pyrénées) et Argenton-sur-Creuse (Indre), ainsi que deux centres à Alger et à Tunis, avec un effectif total de 400 agents.

Paul Labat est le directeur général du GCR et Gabriel Romon en est le directeur technique et le directeur de son principal centre, à Hauterive.

La création du Cadre spécial temporaire des transmissions de l’État, 7 décembre 1940

Le 7 décembre 1940, à la demande des officiers commandant les services techniques des Transmissions, l’État français crée le Cadre spécial temporaire des transmissions de l’État. Il s’agit d’un organisme de gestion d’un personnel sous statut des PTT mais composé exclusivement de militaires et d’agents civils des transmissions militaires ; en fait, une véritable opération de camouflage destinée à préserver les opérateurs radio et les officiers des Transmissions de la démobilisation, un arrêté secret précisant qu’ils continuent à être pour emploi à la disposition du ministère de la Défense nationale et qu’ils poursuivent parallèlement leur carrière militaire.

La résistance s’organise secrètement au sein du GCR et des autres services techniques des Transmissions

Très vite, tout en satisfaisant aux missions officielles qui leur étaient assignées par le gouvernement de Vichy, les opérateurs radio volontaires du GCR utilisent le matériel dont ils disposent pour intercepter, sous la conduite de Paul Labat et Gabriel Romon, des informations de la plus haute importance sur les forces d’occupation. Ils vont, en particulier, intercepter des messages allemands chiffrés Enigma et les transmettre pour décryptage au PC « Cadix », l’antenne clandestine du SR français camouflé, établie par Gustave Bertrand près d’Uzès (Gard) et où il emploie les cryptanalystes polonais qui étaient auparavant à son service du chiffre au Grand Quartier Général.

Les informations ainsi obtenues sont transmises au Military Intelligence 6, le MI 6, à Londres.

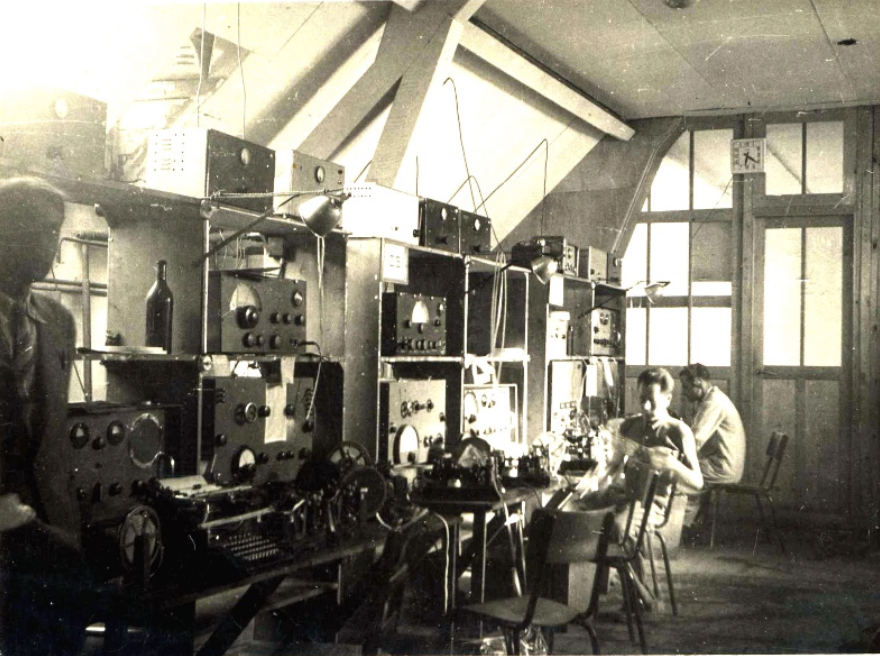

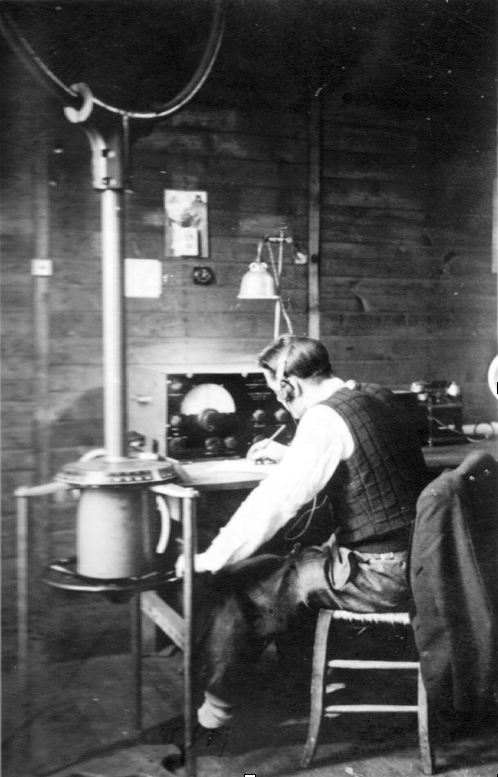

Les écoutes de presse au GCR à Hauterive, Roger Richard, 1942 (ci-dessus)

Les écoutes au son au GCR à Hauterive, Marius Cottavoz, 1943 (ci-dessus)

La Radiogoniométrie au GCR à Bouillargues, Roger Ordan 1943 (ci-dessus)

De la même façon, les opérateurs radio du Service radioélectrique de sécurité du Territoire (SRST), que dirige Marien Leschi, utilisent secrètement leurs équipements au profit de la résistance et de ses communications avec Londres. Ils réussissent à camoufler une quantité considérable de matériel de transmissions et installent un centre de communication auquel aboutit un réseau inconnu de l’occupant allemand.

André Mesnier utilise sa position de responsable des Transmissions au sein de la Direction des Services de l’armistice pour couvrir les activités secrètes des opérateurs radio des services techniques des Transmissions.

En avril 1942, Edmond Combaux monte avec la SEMT, maintenant camouflée au sein des PTT, l’une des opérations les plus spectaculaires de la résistance intérieure française : l’interception des communications allemandes sur plus de 70 circuits des lignes téléphoniques souterraines à grande distance. Cette action a été appelée la « Source K »; K comme Keller, l’ingénieur résistant des PTT qui conduit les opérations.

Paul Labat et Gabriel Romon s’engagent dans le réseau Super-NAP (noyautage de l’administration publique), au titre des PTT, dès sa création par le mouvement Combat, en juillet 1942.

L’opération « Torch » et le basculement des opérateurs radio résistants du GCR dans la clandestinité et dans la France libre pour continuer le combat

Après le débarquement allié en AFN, en novembre 1942 (opération « Torch »), avec l’invasion de la zone Sud par les Allemands et la dissolution de l’armée de l’armistice, le matériel du SRST est saisi par l’occupant, le GCR est maintenu mais réduit aux seules écoutes radioélectriques civiles.

Prévenu à temps par l’IS britannique, Gustave Bertrand réussit à replier le PC « Cadix » en entier vers Alger avant que la Wehrmacht n’investisse les lieux, effaçant ainsi toute trace de décryptage d’Enigma en France occupée. Les Allemands vont continuer à croire que leur système de chiffrement est inviolable.

En avril 1943, Edmond Combaux s’échappe par l’Espagne et rejoint la France libre à Londres. Il s’engage dans le Bureau central de renseignements et d’action, le BCRA, où il est nommé chef du Bloc planning, chargé d’établir les plans de sabotage par la résistance intérieure pour aider au débarquement allié en Normandie.

Marien Leschi entraîne à sa suite l’ensemble des opérateurs radio du SRST dans l’Organisation de résistance de l’armée, l’ORA, tandis que Gabriel Romon, déjà membre de Super NAP PTT, rejoint le réseau Alliance comme chef technique de la radio sous le pseudo de « Cygne ».

Paul Labat, déjà membre de Super NAP PTT – comme Gabriel Romon – rejoint de son côté le réseau Gallia de la France libre.

Les opérateurs radio du GCR volontaires basculent alors dans la clandestinité, au sein de cinq centrales clandestines d’écoutes radio montées par Gabriel Romon : deux à Paris, deux autres dans la banlieue parisienne, et une cinquième au Vigan dans le Gard. Il s’agit de servir l’Armée secrète en renseignement militaire. En septembre 1943, ces centrales clandestines sont regroupées dans un ensemble qui prend le nom de Service des transmissions nationales, le STN. En octobre 1943, tous les opérateurs radio du STN intègrent le réseau Alliance, au sein duquel ils formeront le « Groupe Romon »

La répression nazie s’abat sur les opérateurs radio résistants des Transmissions et les membres du réseau Alliance, juin 1943 – janvier 1945

Au printemps 1943, la Gestapo est à l’œuvre, puissamment aidée maintenant par la Milice.

En juin 1943, un opérateur radio et un employé administratif du GCR sont les deux premiers arrêtés.

En juillet 1943, quinze opérateurs radio et officiers du SRST sont arrêtés, dont le commandant Leschi.

Léon Faye, le chef militaire du réseau Alliance, est arrêté le 16 septembre 1943.

Le dimanche 12 décembre 1943, Gabriel Romon est arrêté par la Gestapo à son domicile de Saint-Yorre, commune limitrophe d’Hauterive. Le lendemain 13 décembre et le surlendemain 14 décembre, cinq chefs de service du GCR sont arrêtés au centre d’Hauterive. Le GCR est complètement décapité. Ces arrestations sont la suite des dénonciations d’un ancien opérateur radio du GCR d’Hauterive, passé à la Milice de Vichy. Il a été arrêté après la guerre, jugé et condamné à 20 ans de travaux forcés.

Gabriel Romon est d’abord incarcéré à la prison de Moulins avant d’être interné à la prison de Fresnes. Convaincu qu’il appartient au réseau Alliance, le Service de sécurité (SD) allemand le fait déporter pour être jugé par le Reichskriegsgerichtsrat, le tribunal de guerre du III° Reich.

Le 13 mars 1944, René Métrat, chef du centre secondaire du GCR de Bouillargues, est arrêté par la Gestapo. C’est par le « Train de la mort », depuis Compiègne, qu’il est déporté à Dachau, matricule 77 154.

Paul Labat, bien que déjà engagé dans les réseaux Super NAP PTT et Gallia, prend immédiatement la suite de Gabriel Romon dans le réseau Alliance. Mais il est lui-même arrêté, le 28 mars 1944, par la police française, qui le livre aux Allemands.

André Mesnier est arrêté le 20 mai 1944.

La traque de la Gestapo continue, jusqu’en août 1944, avec les arrestations de seize opérateurs radios et d’un officier du GCR passés dans la clandestinité du STN.

Le commandant Leschi et quatre de ses adjoints du SRST sont déportés, sans jugement, au camp de Dora.

Le 15 juin 1944, le commandant Romon et cinq de ses opérateurs radio du GCR et du STN sont condamnés à mort par le tribunal de guerre du III° Reich. Tous les six sont fusillés à Heilbronn, Allemagne, le 21 août 1944, avec dix-huit autres membres du réseau Alliance.

Le lieutenant-colonel Labat est déporté au camp de Schirmeck. Il fait partie, avec six opérateurs radio du GCR et du STN et un opérateur radio du SRST, des 107 membres du réseau Alliance massacrés par les SS dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944 au Struthof : une balle dans la nuque puis les corps jetés dans le four crématoire du camp.

Dans la semaine du 23 au 30 novembre 1944, 60 opérateurs radio et agents de renseignement du réseau Alliance détenus en Allemagne qui n’ont pas encore été jugés, sont extraits de leurs prisons par les SS et abattus. Parmi eux, cinq opérateurs radios du GCR et du STN.

Le commandant Mesnier, déporté sans jugement à Dachau, décède au Kommando d’Allach le 20 décembre 1944.

Le colonel Faye est condamné à mort par le Reichskriegsgerichtsrat le 28 juin 1944, mais il est gardé en otage, sur ordre direct d’Himmler. Transféré au camp de Sonnenburg, il fait partie des huit cent prisonniers exterminés par les SS, le 30 janvier 1945, la veille du jour de la libération du camp par l’armée soviétique : abattus à la mitrailleuse puis les corps brûlés au lance-flammes.

Transféré à Auschwitz puis à Neckaretz, René Métrat y meurt d’épuisement et de mauvais traitements le 19 mars 1945.

Les opérateurs radio du « Groupe Romon » participent à la libération de Paris

Le débarquement allié en Normandie a – enfin – lieu, le 6 juin 1944.

Le 24 août 1944, les opérateurs radio résistants des centrales parisiennes du « Groupe Romon » investissent les locaux de Radio-Paris, sur les Champs-Élysées, la station qu’ont subie les Français sous l’Occupation et qui diffusait la propagande allemande. Ils remettent en marche les équipements de Radio-Paris et les utilisent pour diffuser des messages de la Résistance et y installer un centre d'écoutes des émissions radio des forces allemandes pour le plus grand bénéfice des armées alliées.

Le GCR est l’entité des Transmissions qui a payé le plus lourd tribut à la Résistance

Le 8 mai 1945 est signée la capitulation sans condition de l’Allemagne à Berlin. Mais il faudra attendre le 2 septembre 1945 pour obtenir celle du Japon et mettre ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale.

Au total, trente-quatre opérateurs radio et officiers des services techniques des Transmissions sont morts dans la Résistance, dont vingt-six pour le seul GCR. Dix membres du GCR et du STN ainsi que neuf membres du SRST, dont le commandant Leschi, ont été déportés mais sont rentrés.

L’intégration du GCR aux services de renseignements à la Libération

Le 15 mars 1945, le Gouvernement provisoire de la République française met le GCR pour emploi à la disposition de la Direction générale des études et recherches (DGER), le nouveau service de renseignements français à la Libération. La DGER deviendra le Service de la documentation extérieure et du contre-espionnage, le SDECE, aujourd’hui la Direction générale des Services extérieurs, la DGSE. Fin 1945, le GCR dispose de quatre mille agents, soit dix fois plus que dans la première période de son existence, sous l’occupation.

- Écusson du GCR, 1946

Les services techniques des Transmissions participent à la création du Centre national d’études des télécommunications (CNET)

À la Libération, la SEMT, devenue Section d’études et de fabrication des Transmission (SEFT), est intégrée au Centre national d’études des télécommunications, le CNET, créé le 4 mai 1944 par le gouvernement de Vichy et purement et simplement validé par le Gouvernement provisoire de la République française de de Gaulle, le 29 janvier 1945. Le CNET sera le creuset de la technologie française des télécommunications, futur centre de Recherche et Développement de France-Télécom.

La contribution des opérateurs radio résistants des Transmissions à la victoire finale et à la libération de la France

L’évaluation de la portée réelle dans la conduite de la guerre par les Alliés des renseignements obtenus grâce aux interceptions de la « Source K » et aux écoutes radio du GCR puis du STN, reste à faire car nous n’avons pu consulter aucun document de l’IS Britannique attestant de la réception de ces informations par les états-majors alliés.

Toutes les actions menées par les opérateurs radio et les officiers des services techniques des Transmissions ont été homologuées à la Libération en tant qu’actions des Forces françaises combattantes ayant débuté dès le lendemain de l’armistice de juin 1940.

Le 8ème Régiment des Transmissions, porteur des traditions de l’arme, est le seul régiment de toute l’armée française dont le drapeau porte dans ses plis l’inscription « Résistance, 1940-1944 », notamment pour les actions de renseignement militaire des forces alliées menées au sein des trois services techniques des Transmissions.

Cette résistance est constamment honorée par l’arme des Transmissions depuis plus de 70 ans.

Inauguration d’une stèle en l’honneur des résistants du SRST à Saint-Jean-d‘ Heurs, juillet 1960. (ci-dessus)

L'apparition de l'arme des Transmissions

Actes du Colloque international 150 ans des Transmissions militaires,

13-14 septembre 2018. Message reçu, 2019/06

L’apparition de l’arme des Transmissions en mai 1942, une date paradoxale ?

La création d’une arme nouvelle, sous l’occupation allemande, dans une armée de l’armistice limitée à un effectif dérisoire (100 000 hommes) et réduite à une simple mission de maintien de l’ordre, peut paraître tout à fait incongrue. Mais si c’est bien dans les années noires que les sapeurs-télégraphistes, qui la demandaient depuis longtemps, l’ont finalement obtenue, ce n’est un paradoxe qu’en apparence.

Les Transmissions font complètement défaut aux armées françaises dans les combats de mai-juin 1940

Alors que l’armée américaine dispose d’une arme des transmissions dès 1863 (US Army Signal Corps), l’armée allemande dès 1899 (Telegrafentruppe puis Nachrichtentruppe) et l’armée britannique depuis 1920 (Royal Corps of Signals), lorsque la France entre en guerre, en septembre 1939, ses transmissions militaires ne sont encore qu’une subdivision de l’arme du Génie.

Pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, les premiers combats ayant amplement démontré l’importance prise par la liaison sur les théâtres d’opérations, la France entreprit un effort très important d’équipement et de modernisation de ses transmissions militaires, sous l’impulsion, notamment, du colonel Ferrié, directeur technique de la radiotélégraphie militaire. Ainsi, comme nous le rappelle Jean-Marc Degoulange, le principal régiment de sapeurs-télégraphistes, le 8ème Régiment du Génie, qui s’est engagé dans la guerre avec 7 000 hommes, l’achève avec 55 000. En 1918, les dotations des unités françaises en téléphones, en kilomètres de câbles et en postes radio représentent plusieurs centaines de fois les dotations de 1914[1].

À l’issue de la Grande Guerre, la télégraphie militaire française est réputée être l’une des premières du monde.

En 1923, le haut-commandement crée le Centre d’études Liaison et Transmissions (CELT), devenu en 1925 l’École Liaison et Transmissions (ELT). Sa mission est d’établir une doctrine de la liaison et de former dans l’emploi des matériels modernes les officiers sapeurs-télégraphistes ainsi que les officiers de transmissions des corps de troupe de toutes armes.

Mais, à partir de 1932, année de la disparition du général Ferrié, le développement des transmissions n’est plus une priorité du Génie qui, en application du choix du haut-commandement d’une stratégie défensive, consacre tous ses investissements aux fortifications et à la ligne Maginot. Pour Vincent Arbarétier, « les transmissions françaises vont alors à vau-l’eau, sans but précis, au contraire des transmissions allemandes qui ont un chef, le colonel puis général Fellgiebel, et un initiateur, le général Guderian »[2].

Dans les années précédant la guerre, le Génie ne consacre plus aucun crédit au développement des techniques d’écoutes et de goniométrie du trafic radio ennemi[3]. En septembre 1939, à l’entrée en guerre, l’armée allemande disposait de 12 régiments de transmissions de corps d’armée et de 36 formations de transmetteurs divisionnaires alors que l’armée française n’alignait que 4 régiments de sapeurs-télégraphistes.

La télégraphie militaire en est arrivée à faire complètement défaut aux armées françaises en mai-juin 1940. C’est surtout l’emploi des transmissions par rapport au rôle nouveau qu’elles pouvaient jouer dans les combats de mouvement, tels que les ont imposés la Wehrmacht aux armées françaises, qui a été mis en défaut, le haut-commandement français étant resté figé dans le choix d’une guerre de position défensive.

Le général transmetteur Pinson écrit, en 1984 :

C’est donc, en fin de compte, avec des moyens matériels de transmissions insuffisants en qualité et en quantité, et une organisation boiteuse de leur commandement que notre armée fut engagée dans la campagne de 1939-1940. Elle allait se trouver aux prises avec les forces hitlériennes disposant d’une arme des transmissions dont l’action permit cette impressionnante coordination des attaques massives combinées chars-aviation-unités motorisées[4].

L’ingénieur général Edmond Combaux se souvient, en 1969 :

Les trois années que j’avais passées au 3ème Bureau de l’État-major général des armées (EMA), de 1937 à 1939, et au GQG du Front Nord-Est, m’avaient révélé que le développement des Troupes de transmissions et la formation technique de leurs cadres ne pourraient s’accomplir à un rythme suffisant aussi longtemps que la Direction du Génie continuerait à exercer sa tutelle sur une arme qui n’était pas la sienne et qu’elle continuait à considérer comme une spécialité de second ordre[5].

Il écrit encore, en 1977 :

Dans la Wehrmacht, c’est l’arme des transmissions qui ordonnait la marche nocturne des colonnes blindées vers le point d’attaque où elles allaient frapper, ameutait les escadrilles de chasse vidant le ciel de toute menace aérienne et les bombardiers en piqué qui paralysaient par leurs feux la défense, elle encore qui guidait les lâchers de parachutistes et l’atterrissage des aéroportés, elle enfin qui orchestrait les manœuvres d’enveloppement des chars et de l’infanterie mécanisée engouffrée dans leur sillage, élargissant les brèches et jetant le désordre dans nos arrières[6].

Selon le général transmetteur René Marty, « le système de transmissions mis en place à la mobilisation de 1939 n’est autre que celui de 1918. Le travail de l’ELT n’a servi à rien. Elle n’a pas reçu du Génie l’appui moral et matériel qu’elle aurait dû recevoir, et le haut-commandement de l’armée a toléré cet état de choses »[7].

En septembre 1939, avec la mobilisation, l’ELT cesse définitivement ses activités.

L’apparition de l’Arme en pleine occupation n’est paradoxale qu’en apparence

À la signature de l’armistice de juin 1940, cette frustration des sapeurs-télégraphistes s’ajoutant à l’humiliation, qu’ils partagent avec tous les militaires, d’une débâcle sans précédent, a pesé certainement beaucoup dans la décision que les officiers dirigeant les services techniques des transmissions ont prise alors, de continuer le combat contre l’envahisseur allemand. Ils entrent en résistance, au sein même de l’appareil de l’État français, en intégrant des organismes sous étiquettes civiles, au sein des PTT ou dépendant directement du gouvernement, échappant par la même à la tutelle du Génie.

Le Groupement des contrôles radioélectriques, le GCR, est créé en août 1940. Il regroupe, sous une étiquette civile, environ 400 agents ayant appartenu aux formations d’écoutes radio et de radiogoniométrie de l’armée de Terre, avec pour mission officielle d’assurer les écoutes radio pour le gouvernement de Pétain et de radiogoniomètrer les postes clandestins. Mais, très vite, ses chefs, le commandant Paul Labat et le capitaine Gabriel Romon, avec leurs opérateurs radio volontaires, vont secrètement détourner les moyens ainsi mis à leur disposition au profit de la Résistance. Ils transmettent aux états-majors alliés des renseignements sur les forces d’occupation allemandes du plus haut intérêt[8].

La Section d’études des matériels des Transmissions, la SEMT, continue ses activités en étant complètement intégrée aux PTT. Elle met à l’étude, malgré l’interdit de l’occupant, des matériels militaires plus modernes que ceux qui venaient de faire la guerre et prend à sa charge l’organisation en zone « libre » d’une école supérieure de radioélectricité, en remplacement de l’école de Paris fermée par les Allemands. La SEMT va ainsi former, pendant les années noires, plus de 200 ingénieurs radioélectriciens[9].

Le Service radioélectrique de sécurité du territoire, le SRST, doit, quant-à-lui, assurer les liaisons radioélectriques nécessaires entre l’État-major général de l’armée de l’armistice, les huit régions militaires de la zone sud « libre » et les territoires d’outre-mer. Sous l’impulsion de son chef, le commandant Marien Leschi, le SRST va parvenir à maintenir à la disposition de l’armée française des matériels de transmissions dont l’usage est pourtant interdit par les conventions d’armistice.

Parallèlement à leur engagement dans ces actions de résistance, les chefs sapeurs-télégraphistes font campagne au sein de l’armée de l’armistice pour que les transmissions gagnent leur autonomie et ne dépendent plus du Génie.

Le colonel transmetteur Poncet écrit, en 1975 :

Il est frappant de constater que, face à cet échec collectif incontestable de la liaison commandement-transmissions en mai-juin 1940, les réactions individuelles des officiers sapeurs-télégraphistes étaient concordantes. Aussi, dès l’armistice de 1940, se traduisirent-elles rapidement par une action continue qui, sous l’impulsion initiale d’officiers, parmi lesquels le commandant Labat, le capitaine Leschi, le capitaine Combaux, le capitaine Nicolas, le capitaine Romon, le commandant Mesnier – pour ne citer que ceux avec qui j’ai eu à travailler directement – va aboutir d’abord à la création de l’arme des Transmissions puis, ultérieurement, au développement de cette arme[10].

Dès août 1940, au 3ème Bureau de EMA de l’armistice, le capitaine Combaux rédige la note n° 293-EMA-3-T portant réorganisation des services de la télégraphie militaire. Il propose la création d’une direction des Transmissions indépendante de la direction du Génie et la création d’un corps de transmissions de l’armée de Terre. Il justifie ces nouveautés par l’analyse des conséquences fâcheuses de la trop longue tutelle du Génie. Le commandant Marty rédige alors et diffuse largement une « Note sur l’arme des Transmissions » insistant sur l’urgence de la réforme ainsi proposée par le 3ème Bureau.

En janvier 1942, le général Goetschy, inspecteur général des transmissions à l’État-major du Génie, argumente la création d’une arme des transmissions autonome : « En 1940, lorsqu’il s’est agi de constituer l’armée de l’armistice, on a encore mesuré chichement aux transmissions leur place dans l’armée. Quoi qu’en disent certains, les points communs aux deux spécialités de mineur et de télégraphiste ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont communs à deux armes quelconques » [11].

L’EMA de l’armistice décide que l’inspecteur général des Transmissions ne serait plus subordonné à l’inspecteur général du Génie. Il obtient de l’occupant allemand la constitution de groupes de transmissions indépendants du Génie dans les huit divisions autorisées, correspondant aux huit régions militaires de la zone sud dite « libre ». Un chef de groupe des transmissions remplit, auprès du commandant de la grande unité, les fonctions de commandant divisionnaire des transmissions. Il a la responsabilité des moyens de transmissions des corps de troupe de toute arme[12].

Le général Dumontier, inspecteur général du Génie, et le général Métrot, directeur du Génie, adressent alors une lettre personnelle au général Picquendar, chef de l’EMA, pour s’élever contre ces dispositions. Mais le général Verneau, sous-chef de l’EMA, le colonel Zeller, chef du 1er Bureau et le général Picquendar lui-même, tous officiers résistants, futurs cadres de l’Organisation de Résistance de l’Armée, étaient bien décidés à obtenir la création de l’arme des transmissions.

En avril 1942, une loi et une douzaine d’arrêtés jettent les bases d’une organisation nouvelle des transmissions au sein de l’armée d’armistice et, le 4 mai 1942, le général Bridoux, Secrétaire d’État à la Guerre, signe le décret ministériel de création de l’arme des Transmissions :

J’ai décidé de créer une arme des transmissions distincte du génie. En conséquence, il existera à la date du 1er juin 1942 :

1°) une arme du Génie comprenant les formations de sapeurs-mineurs, de sapeurs des chemins de fer et des spécialités connexes de la métropole et des territoires d’outre-mer ; un état-major particulier ; des officiers détachés hors cadre.

2°) une arme des Transmissions comprenant les formations de sapeurs-télégraphistes et des spécialités connexes de la métropole et des territoires d’outre-mer ; un état-major particulier ; des officiers détachés hors cadre[13].

Cette création d’arme est intervenue dans un contexte de pression accrue de la part de l’occupant et de durcissement de la politique de collaboration du gouvernement de Vichy, marqué par le retour de Pierre Laval au pouvoir.

Le général Marty, qui avait été un ardent promoteur de l’autonomie des transmissions, n’hésite pas à affirmer que c’est justement la politique collaborationniste du ministre alors en position de responsabilité qui a finalement emporté la décision : « Le général Bridoux, secrétaire d’État à la Guerre, signataire du décret de création de l’arme des Transmissions, accepte d’autant plus facilement de prendre cette décision qu’elle est conforme aux désirs des autorités allemandes, auxquelles il désire plaire »[14].

On se souvient, en effet, que c’est le même général Bridoux qui, quelques mois plus tard et contrairement à ce qu’attendaient la plupart des chefs de l’armée d’armistice, va ordonner à cette armée de ne pas s’opposer à l’invasion de la zone sud par la Wehrmacht.

Il a fallu un peu de chance et beaucoup de culot aux officiers sapeurs-télégraphistes engagés dans cette démarche, en pleine occupation allemande, pour qu’elle aboutisse finalement positivement.

Le général Pinson conclut ainsi son récit de la gestation du décret du 4 mai 1942 :

S’il est bien exact qu’à l’époque de la création de l’arme des Transmissions, la constitution de l’armée d’armistice devait obligatoirement recevoir la bénédiction des autorités allemandes, ce serait une profonde erreur de considérer ces dernières comme les créateurs de l’arme des Transmissions. Cette création est essentiellement due à l’action obstinée de quelques officiers de haute compétence technique, spécialistes des Transmissions et de surcroît animés de l’esprit de résistance[15].

Ces officiers sapeurs-télégraphistes avaient effectivement avancé un argument, qui devait rester secret, aux chefs de l’armée d’armistice qu’ils savaient acquis à la cause de la résistance : l’autonomie des transmissions faciliterait l’opération de camouflage des services techniques des transmissions au sein des PTT et aiderait à préparer la reprise du combat.

La création de l’arme des Transmissions, en mai 1942, est donc une résultante de la défaite de juin 1940, de l’occupation qui l’a suivie et de l’engagement des sapeurs-télégraphistes dans la résistance.

De la création de l’Arme à la Libération

Dès Le 18 mai 1942, un arrêté donne la liste des officiers du génie qui sont affectés à l’arme des Transmissions.

Le 2 juin 1942, une instruction de l’EMA de l’armistice fixe la nouvelle organisation des transmissions.

En octobre 1942, les unités de sapeurs-télégraphistes du Génie deviennent effectivement des unités des Transmissions :

- le 8ème Régiment du Génie devient le 8ème Régiment des Transmissions ;

- le 41ème bataillon du Génie au Maroc devient le 41ème bataillon des Transmissions à 6 compagnies ;

- le 45ème bataillon du 19ème Régiment du Génie en Algérie devient le 45ème bataillon des Transmissions ;

- le 43ème groupe des Transmissions est porté à deux compagnies ;

- le 44ème groupe de Transmissions en Tunisie est maintenu à une compagnie.

Pour des raisons d’économie de personnel et d’installation de matériel, on conserve provisoirement une seule école qui prendra le nom d’École du Génie et des Transmissions.

En novembre 1942, le débarquement américain en Afrique française du Nord (AFN) et l’invasion consécutive par les Allemands de la zone libre en France métropolitaine mettait un terme à l’armée de l’armistice. Il s’en fallut alors de peu que l’arme des Transmissions disparut avec elle. Mais, à Alger, le relais était déjà passé entre les mains du colonel Merlin, commandant des transmissions de l’armée d’Afrique. C’est là que la création de l’arme a eu un impact immédiat. Avec le retour de l’armée d’Afrique dans la guerre, les bataillons des Transmissions, devenus autonomes du Génie, ont pu bénéficier directement des équipements américains, beaucoup plus modernes, promis par les accords d’Anfa. Les transmetteurs, ont été engagés immédiatement dans les combats de Tunisie, puis d’Italie et ont été en bonne place dans la 1ère Armée du général de Lattre de Tassigny qui, débarquée en Provence en juillet 1944, contribua si brillamment à la libération du territoire.

Le général transmetteur Delaunay écrit, en 1982 :

Le général Juin, commandant du corps expéditionnaire français en Italie, a disposé de transmissions efficaces parce que, dès le premier jour des combats, il leur a accordé l’importance qu’elles méritaient. Jamais les transmetteurs n’ont eu auparavant le sentiment de servir dans une arme combattante. C’est aux transmetteurs de la 1ère Armée et de la 2ème DB, à l’exemple qu’ils ont donné, aux résultats qu’ils ont obtenus que l’arme des Transmissions doit d’occuper une place qui ne lui sera plus jamais contestée[16].

L’autonomie de l’Arme est confirmée à la Libération, mais encore dans une certaine confusion

À la Libération, le ministre de la Guerre du Gouvernement provisoire de la République française, André Diethelm, voit présenter à sa signature un décret annulant la décision de 1942 et ramenant les Transmissions à n’être qu’une subdivision du Génie. Par chance, le général Merlin, tout nouvellement promu commandant des transmissions des Forces terrestres, obtient l’appui du général Juin, alors chef de l’EMA. Il lui écrit : « Les Transmissions étant l’arme du commandement, la hiérarchie des commandements de transmissions ne peut être que rigoureusement parallèle à celle des commandements de l’armée[17] ». La tentative de la Direction du Génie de revenir à la situation d’avant la guerre a avorté.

L’École militaire et d’application des Transmissions est créée le 1er décembre 1944 à partir d’éléments de transmissions d’Algérie transférés en France métropolitaine. Elle s’installe à Montargis, dans la caserne du Quartier Gudin, là où était en 1939 la garnison du 38ème Régiment de sapeurs-télégraphistes.

Le 1er avril 1945, c’est la création de la Direction d’arme des Transmissions. Elle est chargée de l’organisation, de l’instruction et de la gestion de toutes les unités de transmissions de l’armée de Terre.

À la fin de 1945 existent au total 52 compagnies de transmissions : 14 en métropole ; 26 en Allemagne, 9 en AFN et 3 en Indochine. Au total, le nombre des corps de troupe a donc peu varié. La démobilisation ramène les effectifs de 27.000 en mai 1945 à 17.000 en décembre. Leur nombre se stabilise ensuite aux environs de 15.000 auxquels s’ajoutent 1.000 personnels féminins de l’armée de Terre (PFAT), héritières du corps de volontaires des « Merlinettes », créé fin 1942 pour renforcer les effectifs des transmissions de l’armée d’Afrique revenue dans la guerre, et 2.500 personnels civils.

De la Direction des Transmissions dépendent également :

- le Service d’Exploitation des Transmissions territoriales ;

- l’Établissement central des Matériels des Transmissions ;

- la Section d’Études et de Fabrication des Télécommunications ;

- le GCR ;

- la poste aux armées.

En octobre 1946 est créée une inspection technique des services et du matériel des transmissions.

Le général transmetteur Louis Blondé écrit, en 1997 :

Il n’est plus possible qu’un petit service, disposant d’une large autonomie, comme le SEMT d’avant-guerre, puisse continuer de concevoir seul et de piloter la fabrication des matériels de transmissions de l’armée de terre. Il s’agit désormais d’appliquer des techniques beaucoup plus élaborées et les études nouvelles ne peuvent être menées que par des équipes disposant d’importants moyens qu’il est décidé en 1945 de regrouper dans le cadre du CNET, rattaché au ministère des PTT, auquel sont détachés les meilleurs spécialistes des transmissions en provenance de tous les départements ministériels, tant civils que militaires. Par ailleurs, dans un pays épuisé par l’Occupation, il est indispensable que les ressources soient utilisées au mieux et toutes les relations industrielles intéressant l’armée de terre sont désormais centralisées dans la Direction des études et fabrication d’armement.

La conception et le développement des matériels de transmissions vont bientôt échapper à la Direction des Transmissions pour passer entièrement à la Direction des études et fabrication d’armement[18].

En avril 1948 la direction d’arme des Transmissions disparait à l’occasion d’une réorganisation d’ensemble de l’administration centrale de l’armée. La responsabilité des Transmissions militaires se dilue à nouveau entre un commandement supérieur sans pouvoir réel, l’État-major général des armées qui règle l’emploi de l’Arme, la Direction du personnel militaire de l’armée de terre qui gère le personnel militaire, et la Direction du matériel qui gère le personnel civil et le matériel[19].

Les Transmissions d’aujourd’hui sont non seulement interarmes mais interarmées.

Ce n’est que le 1er janvier 1953 qu’une Direction d’arme est rétablie. Elle reçoit les responsabilités d’emploi précédemment assurées par l’EMA :

- organisation et fonctionnement de l’Arme et du Service ;

- conseiller technique du commandement en matière de Transmissions et d’électronique ;

- administration et gestion du personnel militaire de l’Arme, dans le cadre des directives de la Direction du personnel militaire de l’armée de Terre ;

- gestion du personnel civil des Transmissions ;

- définition des besoins budgétaires et gestion des crédits.

Une nouvelle étape est franchie quand le service du chiffre est rattaché à l’arme des Transmissions, alors qu’il dépendait jusque-là de l’EMA.

Une inspection des Transmissions, indépendante de la Direction des Transmissions, est créée par décret du 5 mai 1962. L’inspecteur a la charge de renseigner le chef de l’État-major général des armées et représente son arme au Conseil supérieur de la Guerre. Il est consulté sur l’ensemble des problèmes par le Directeur.

Le général Marty écrit, en 1978 :

Au total, on constate que, depuis 20 ans [de 1942, date de la création de l’Arme, à 1962, date du rétablissement d’une inspection des Transmissions, après le rétablissement d’une direction], les Transmissions ont pris au sein de l’Armée une place de premier rang. L’évolution de la guerre en est la cause. La puissance de feu, l’étendue pratiquement illimitée de l’action des armées sur leur ennemi, la nécessité d’agir avec une rapidité inimaginable il y a un demi-siècle, tant dans l’offensive que dans la défensive, la sanction terrible de toute défaillance dans la chaîne du renseignement et du commandement, ont conduit à donner à la liaison et aux transmissions servant à l’assurer, le premier plan dans les préoccupations des chefs[20].

Effectivement, l’arme des Transmissions est progressivement devenue complètement autonome au sein de l’armée de Terre, non seulement parce que, comme l’écrit le général Marty, elle occupe « le premier plan dans les préoccupations des chefs » mais aussi à cause de la formidable évolution technologique qui la porte et qu’elle accompagne.

En 1967, un « Système de transmissions du corps de bataille » est mis en place. Il aboutira bientôt au développement du Réseau Intégré de Transmissions Automatique, le RITA, et au Réseau d’Infrastructures des Transmissions de l’armée de Terre, le RITTER.

Ce sera ensuite la mise en œuvre de la guerre électronique, notamment dans les opérations extérieures d’aujourd’hui où l’arme des Transmissions déploie des Systèmes d’Information et de Communication, les SIC, toujours plus importants. Elle est ainsi devenue non seulement interarmes mais aussi interarmées.

Nous laisserons l’ingénieur général Combaux conclure. Il écrit, en 1977 : « Reconnaissons que notre arme des Transmissions, que tant de camarades appelaient de leurs vœux, est bien née de la résistance française. Elle n’a pas été une enfant trouvée dans les bagages de l’occupant »[21].

Bibliographie

AMOUDRY Michel, Le général Ferrié et la naissance des transmissions et de la radiodiffusion, Presses universitaires de Grenoble, 1993.

ARBARÉTIER Vincent, L’école de la guerre. Sedan 1940 ou la faillite du système de commandement français, Économica, 2011.

ATTEN Michel, « La construction du CNET, 1940-1965 » in Réseaux, Hors-série 14 n° 1, 1996.

BELOT Robert, La Résistance sans de Gaulle, Paris, Fayard, 2006.

BLONDÉ Louis, Historique des Transmissions de l’Armée de Terre, Tome 2 De 1940 à 1962, Éditions de l’armée de Terre, 1997.

BOISFLEURY Bernard, L’Armée en résistance. France, 1940-1944, Sceaux, l’Esprit du livre, 2005.

DEGOULANGE Jean-Marc, « 1918. Les Écoutes de la Victoire », Bulletin de l’Unatrans, n° 41, Juillet 2018.

DELAUNAY Général, « Le 40° anniversaire de l’arme des Transmissions », La Liaison des Transmissions, n° 135, Mai-juin 1982.

DELMAS Jean Général (2006), « Organisation de Résistance de l’Armée » in François MARCOT, dir., Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Robert Laffont, 2006.

MARTENS Stefan, « La défaite française : une heureuse surprise allemande », in Christine LEVISSE-TOUZE, dir., La Campagne de 1940, Actes du colloque du 16 au 18 novembre 2000, Paris, Tallandier, 2001.

MARTY René, « Réflexions sur les leçons de l’Histoire », La Liaison des Transmissions, n° 144, Novembre- décembre 1984.

MARTY René, « Apparition de l’Arme », Revue Historique de l’Armée, 23ème année, n° spécial, « Transmissions-Télécommunications », Février 1967.

PINSON Général, « Naissance de l’Arme des Transmissions », La Liaison des Transmissions, n° 141, Mai-juin 1984.

PONCET Colonel, « Commandement et transmissions, La drôle de guerre (1939-40) : souvenirs et réflexions », La Liaison des Transmissions, n° 91, Janvier-Février 1975.

ROMON François, Les écoutes radio dans la Résistance française, 1940-1945, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2017.

L’auteur

Professeur émérite de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), docteur en sciences de gestion et docteur en histoire moderne et contemporaine, François ROMON est auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages de référence dans le domaine du management de l’innovation. Auteur également de nombreux articles sur l‘histoire des transmissions dans la Résistance, il a publié, en janvier 2017, Les Écoutes radio dans la Résistance française, 1940-1945, chez Nouveau Monde Éditions, qui a obtenu le Prix Philippe Viannay – Défense de la France 2017.

[1]Jean-Marc Degoulange, « 1914-1918. Les transmissions de la Victoire », Bulletin de l’Unatrans, n° 41, Juillet 2018.

[2] Vincent Arbarétier, L’école de la guerre. Sedan 1940 ou la faillite du système de commandement français, Économica, 2011, p. 4.

[3] Général Marty, L’École de la Liaison et Transmissions, Contribution aux travaux du Groupe d’études historiques (GEH), Juin 1983 [Musée des Transmissions, Espace Ferrié, 1 C, Travaux du GEH].

[4] Général Pinson, « Naissance de l’Arme des Transmissions », La Liaison des Transmissions, n° 141, Mai-Juin 1984, p. 29-32.

[5] Edmond Combaux, Création de l’arme, Mars 1969 [Archives privées Général Jean Augier].

[6] Edmond Combaux, La création en France de l’arme des transmissions. Réflexions et souvenirs. Contribution aux travaux du Groupe d’études historiques (GEH), Janvier 1977 [Musée des Transmissions, Espace Ferrié, 1 C, Travaux du GEH].

[7] René Marty, « Réflexions sur les leçons de l’Histoire », La Liaison des Transmissions, n° 144, Novembre-décembre 1984, p.16-23.

[8] François Romon, Les Écoutes radio dans la Résistance française, 1940-1945, Nouveau Monde Éditions, 2017, p. 101-110.

[9] Général Marty, L’activité des Transmissions dans le cadre de l’arme du Génie jusqu’au mois de mai 1942, Contribution aux travaux du Groupe d’études historiques (GEH), Juin 1980 [Musée des Transmissions, Espace Ferrié, 1 C, Travaux du GEH].

[10] Colonel Poncet, « Commandement et transmissions, La drôle de guerre (1939-40) : souvenirs et réflexions », La Liaison des Transmissions, Janvier-février 1975, n° 91, p. 17-18.

[11] Général Goetschy, Inspecteur général des Transmissions, Note sur la création d’une arme des Transmissions, 8 janvier 1942 [SHD 3 P 157 Organisation des transmissions (1940-1944)].

[12] Général Marty. Apparition de l’arme des Transmissions et évolution jusqu’à la situation actuelle. Contribution aux travaux du Groupe d’études historiques (GEH), Août 1978. [Musée des Transmissions, Espace Ferrié, 1 C, Travaux du GEH].

[13] Décret ministériel de création de l’Arme des Transmissions, 4 mai 1942 [SHD GR 3 P 157, Organisation des transmissions (1940-1944)].

[14] René Marty, Souvenirs de longue carrière (avec des miettes de la petite histoire), 1979 [Mémoires, SHD GR 1 K 713, Papiers Général MARTY, Carton 3].

[15] Général Pinson, « Naissance de l’Arme des Transmissions », art. cit.

[16] Général Delaunay, « Le 40° anniversaire de l’arme des Transmissions », La Liaison des Transmissions, n° 135, Mai-juin 1982, p. 13-19.

[17] Général Merlin, Note sur l’organisation de l’arme des Transmissions, 21 février 1945 [SHD GR 7 P 216 EMGG Commandement des Transmissions].

[18] Louis Blondé, Historique des Transmissions de l’Armée de Terre, Tome 2 De 1940 à 1962, 1997, p. 97-99.

[19] René Marty, « Apparition de l’Arme », Revue Historique de l’Armée, 23ème année, n° spécial, « Transmissions-Télécommunications », Février 1967, p. 82-86.

[20] Général Marty. Apparition de l’arme des Transmissions et évolution jusqu’à la situation actuelle. Contribution aux travaux du Groupe d’études historiques (GEH), Août 1978. [Musée des Transmissions, Espace Ferrié, 1 C, Travaux du GEH].

[21] Edmond Combaux, La création en France de l’arme des transmissions. Réflexions et souvenirs. Contribution aux travaux du Groupe d’études historiques (GEH), Janvier 1977 [Musée des Transmissions, Espace Ferrié, 1 C, Travaux du GEH].

Gabriel ROMON, sa vie, son œuvre, sa famille

Écrit par François ROMON le 7 février 2020

Les deux gros cartons que Denise ROMON, ma mère, a légué à ses trois fils contenaient plus de 140 documents, 240 lettres échangées entre mes parents et deux mémoires non publiés écrits par notre mère. C’est en déroulant progressivement le fil de cette documentation que j’ai commencé ma recherche sur Gabriel ROMON, mon père, que je n’ai pas connu. J’avais trois mois, en effet, et j’étais dans mon berceau lorsque la Gestapo est venue frapper à la porte du domicile familial de Saint-Yorre (Allier), le 12 décembre 1943, pour arrêter le commandant ROMON, et nous ne l’avons plus jamais revu. Jean-Louis, le fils aîné, avait alors 11 ans ; Philippe, le second, avait 10 ans : mes deux frères, eux, ont perdu leur père.

Gabriel ROMON naît à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le 18 juin 1905, dans un milieu modeste : son grand-père est maçon et son père, Louis, est instituteur. Louis ROMON décède à l’âge de 36 ans et Gabriel, fils unique, se trouve ainsi orphelin de père à 11 ans. Boursier de l’État, il est élève au Lycée Faidherbe à Lille. Reçu à l’École Polytechnique en 1925, il choisit le Génie. Sa première affectation est au 18ème Régiment du Génie à Nancy, alors commandé par le colonel SIVOT. Chaque année le commandant du régiment organise un bal où sont conviés ses officiers et les autorités de la ville. En ce début d’année 1930, il décide que sa fille aînée, Denise, est désormais en âge de pouvoir paraître à ce bal. C’est le coup de foudre entre le jeune lieutenant ROMON et la fille de son colonel. Ils se marieront, à Nancy, le 7 août 1930.

La deuxième affectation de Gabriel ROMON, de septembre 1930 à août 1932, est le 19ème Régiment du Génie à Hussein-Dey (Algérie).

Son premier fils, Jean-Louis, naît à Alger, le 22 août 1932.

Gabriel ROMON est admis à la section radioélectricité de l’École supérieure d’électricité à Paris, en octobre 1932.

Son deuxième fils, Philippe naît à Paris le 12 décembre 1933.

En octobre 1937, le capitaine Gabriel ROMON est affecté au 38ème Régiment du Génie à Montargis (Loiret) ; c’est là qu’il va recevoir, le 29 août 1939, son ordre de mobilisation ; il est affecté au quartier général du général GEORGES, commandant en chef sur le front Nord-Est.

Le 10 mai, c’est la percée de Sedan des panzers de GUDERIAN. En quelques semaines c’est la défaite des armées françaises.

Le 21 juin 1940, à la veille de la signature de l’armistice, quelque part du côté de Montauban où s’est replié l’état-major du général GEORGES, Gabriel ROMON réussit à faire parvenir un message à sa femme – elle-même en plein exode à Périgueux – lui annonçant qu’il ne veut pas vivre dans une France sous domination allemande ; elle lui fait répondre qu’elle est d’accord et qu’elle le suivra.

Le 28 juin 1940, le capitaine ROMON est nommé en zone Sud, « libre », chef du Groupement des unités d’écoutes de l’armée de l’armistice. Il rédige alors un projet de regroupement de tous les moyens d’écoutes de l’armée française et de leur rattachement aux PTT pour les sauver de la suppression prévue par la convention d’armistice. Son projet est retenu par le général WEYGAND, ministre de la Défense nationale du gouvernement de PÉTAIN, qui parvient à le faire accepter par l’occupant allemand : c’est la création du Groupement des contrôles radioélectriques (GCR), le 9 août 1940.

Gabriel ROMON, tout en satisfaisant aux missions officielles qui lui sont assignées par le gouvernement de Vichy, utilise secrètement le matériel ainsi mis à sa disposition et les compétences des opérateurs radio volontaires du GCR pour intercepter des informations de la plus haute importance sur les forces d’occupation. Il va, en particulier, intercepter des messages allemands chiffrés Enigma, à la demande du capitaine Gustave BERTRAND qui, depuis l’antenne clandestine du service de renseignement français qu’il a établi près d’Uzès (Gard) – nom de code PC « Cadix » – reçoit ses directives directement de l’Intelligence Service britannique.

En novembre 1942, c’est l’invasion de la zone sud par l’armée allemande puis la dissolution de l’armée de l’armistice. Le commandant Gabriel ROMON crée alors le Service des transmissions nationales (STN), réseau de centrales clandestines d’écoutes et de liaisons radio et devient le chef des transmissions de l’Armée Secrète. En octobre 1943, il met le STN au service du réseau Alliance, où il prend le nom de « Groupe ROMON ».

Gabriel ROMON est arrêté à son domicile, à Saint-Yorre, le dimanche 12 décembre 1943, suite à la dénonciation d’un ancien opérateur radio du GCR passé à la Milice.

Détenu d’abord à Vichy, puis à Moulins, puis à Fresnes, il est déporté début février 1944 en Allemagne. Convaincu d’être membre du réseau Alliance, Gabriel ROMON est condamné à mort, le 15 juin 1944, par le Tribunal de guerre allemand. Il est fusillé le 21 août 1944 à l’aube, à Heilbronn, avec 23 autres membres d’Alliance, dont cinq de ses anciens opérateurs radio. Il avait 39 ans.

Fin novembre 1943, Gabriel ROMON envisageant l’hypothèse de sa disparition – il sera arrêté 15 jours plus tard – avait oralement fait la recommandation à sa femme « d’élever ses fils dans le souvenir de leur père » ; selon la retranscription faite par la suite par notre mère, il avait ajouté : « Chacun a besoin d’un drapeau, que ce soit pour eux le nom que je leur laisse. ». Il ne pouvait pas mieux dire.

Denise ROMON ne s’est pas remariée. Elle n’a que très rarement parlé de leur père à ses fils mais les papiers qu’elle leur a laissés en héritage montrent qu’elle a non seulement conservé tout ce qui lui venait de son défunt mari mais qu’elle a aussi été recherché, sa vie durant, des témoignages de ses anciens camarades et des documents de l’armée et de la résistance retraçant son parcours. À la fin de sa vie, notre mère a écrit ses mémoires, où elle a rassemblé ses souvenirs, depuis son mariage jusqu’à l’arrestation de son mari, justement, écrit-elle, pour satisfaire aux dernières volontés de Gabriel ROMON.

Gabriel ROMON a été promu lieutenant-colonel, fait chevalier de la Légion d’Honneur et a été médaillé de la Résistance française, à titre posthume.

Le 12 mai 1946, une des principales artères de Saint-Yorre (Allier) est baptisée « rue du Commandant ROMON ».

Un amphithéâtre de l’École d’Application des Transmissions de Montargis (Loiret) a été baptisé « Lieutenant-colonel ROMON ».

Le 18 mars 1947, à Mayence, le centre des transmissions des Forces françaises stationnées en Allemagne est baptisé « Lieutenant-colonel ROMON ».

Deux promotions d’élèves officiers des transmissions ont été baptisées « Lieutenant-colonel ROMON ».

Le 22 mai 2014, le nouveau centre des Transmissions à Rennes est baptisé « Lieutenant-colonel Gabriel ROMON ».

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.